Veer Ras – Veer Ras Ki Paribhasha

वीर रस: वीर रस का स्थाई भाव उत्साह है। श्रृंगार के साथ स्पर्धा करने वाला वीर रस है। श्रृंगार, रौद्र तथा वीभत्स के साथ वीर को भी भरत मुनि ने मूल रसों में परिगणित किया है। वीर रस से ही अदभुत रस की उत्पत्ति बतलाई गई है। वीर रस का ‘वर्ण’ ‘स्वर्ण’ अथवा ‘गौर’ तथा देवता इन्द्र कहे गये हैं। यह उत्तम प्रकृति वालो से सम्बद्ध है तथा इसका स्थायी भाव ‘उत्साह’ है – ‘अथ वीरो नाम उत्तमप्रकृतिरुत्साहत्मक:’। भानुदत्त के अनुसार, पूर्णतया परिस्फुट ‘उत्साह’ अथवा सम्पूर्ण इन्द्रियों का प्रहर्ष या उत्फुल्लता वीर रस है – ‘परिपूर्ण उत्साह: सर्वेन्द्रियाणां प्रहर्षो वा वीर:।’

“शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने, दीनों की दुर्दशा देख उनका उद्धार करने और धर्म का उद्धार करने आदि में जो उत्साह मन में उमड़ता है वही वीर रस होता है वीर रस का स्थाई भाव उत्साह है। जिसकी पुष्टि होने पर वीर रस की सिद्धि होती है।”

आचार्य सोमनाथ के अनुसार वीर रस की परिभाषा:-

‘जब कवित्त में सुनत ही व्यंग्य होय उत्साह।

तहाँ वीर रस समझियो चौबिधि के कविनाह।’

वीर रस की पहिचान:

सामान्यतय रौद्र एवं वीर रसों की पहचान में कठिनाई होती है। इसका कारण यह है कि दोनों के उपादान बहुधा एक – दूसरे से मिलते-जुलते हैं। दोनों के आलम्बन शत्रु तथा उद्दीपन उनकी चेष्टाएँ हैं। दोनों के व्यभिचारियों तथा अनुभावों में भी सादृश्य हैं। कभी-कभी रौद्रता में वीरत्व तथा वीरता में रौद्रवत का आभास मिलता है। इन कारणों से कुछ विद्वान रौद्र का अन्तर्भाव वीर में और कुछ वीर का अन्तर्भाव रौद्र में करने के अनुमोदक हैं, लेकिन रौद्र रस के स्थायी भाव क्रोध तथा वीर रस के स्थायी भाव उत्साह में अन्तर स्पष्ट है।

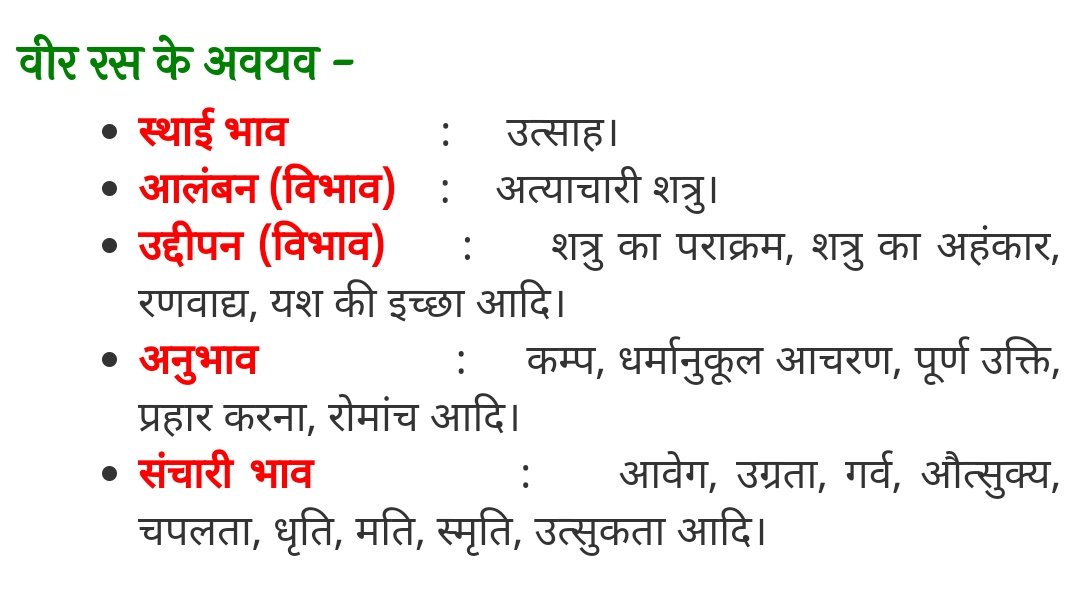

वीर रस के अवयव :

- वीर रस का स्थाई भाव : उत्साह।

- वीर रस का आलंबन (विभाव) : अत्याचारी शत्रु।

- वीर रस का उद्दीपन (विभाव) : शत्रु का पराक्रम, शत्रु का अहंकार, रणवाद्य, यश की इच्छा आदि।

- वीर रस का अनुभाव : कम्प, धर्मानुकूल आचरण, पूर्ण उक्ति, प्रहार करना, रोमांच आदि।

- वीर रस का संचारी भाव : आवेग, उग्रता, गर्व, औत्सुक्य, चपलता, धृति, मति, स्मृति, उत्सुकता आदि।

क्रोध एवं उत्साह में भेद:-

भोजराज के अनुसार प्रतिकूल व्यक्तियों में तीक्ष्णता का प्रबोध क्रोध है। कथा कार्यरम्भ में स्थिरता और उत्कट आवेश उत्साह है-‘प्रतिकूलेषु तैक्ष्ण्यस्य प्रबोध: क्रोध उच्यते। कार्यारम्भेषु संरम्भ: स्थेयानुत्साह इष्यते’।

क्रोध में ‘प्रमोदप्रातिकूल्य’, अर्थात् प्रमाता के आनन्द को विच्छिन्न करने की शक्ति होती है, जब कि उत्साह में एक प्रकार का उल्लास या प्रफुल्लता वर्तमान रहती है। क्रोध में शत्रु विनाश एवं प्रतिशोध की भावना होती है, जब कि उत्साह में धैर्य एवं उदारता विद्यमान रहती है। क्रोधाविष्ट मनुष्य उछल-कूद अधिक करता है, लेकिन उत्साहप्रेरित व्यक्ति उमंग सहित कार्य में अनवरत अग्रसर होता है। क्रोध प्राय: अंधा होता है, जब कि उत्साह परिस्थितियों को समझते हुए उन पर विजय-लाभ करने की कामना से अनुप्राणित रहता है। क्रोध बहुधा वर्तमान से सम्बन्ध रखता है, जब कि उत्साह भविष्य से।

क्रोध एवं उत्साह के उपर्युक्त भेदों को ध्यान में रखने पर रौद्र रस एवं वीर रस के भेद को समझा जा सकता है। यों तो रौद्र रस में भी उत्साह संचारी रूप में आ सकता है, क्योंकि उत्साह विस्मय के साथ सभी रसों में संक्रमण कर सकता है, ‘उत्साहविस्मयौ सर्वरसेषु व्यभिचारिणौ’। वीर रस में भी क्रोध समाविष्ट हो सकता है, तथापि रौद्र में यह उत्साह अत्यन्त क्षीण होकर दब जाता है और क्रोध ही आस्वाद्य रहता है तथा वीर में आने वाला क्रोध केवल ‘अमर्थ’ व्यभिचारी होता है और उत्साह स्थायी ही उत्कटतापूर्वक आस्वादित होता है। अतएव रौद्र एवं वीर, दोनों की पृथक-पृथक् सत्ता है और एक में दूसरे को अन्तर्भूत नहीं किया जा सकता।

उत्साह को आधुनिक मनोविज्ञानियों ने प्रधान भावों में गृहीत नहीं किया है, क्योंकि उत्साह से आलम्बन एवं लक्ष्य स्फुट एवं स्थिर नहीं रहते। यद्यपि साहित्यशास्त्रियों ने प्रतिमल्ल, दानपात्र एवं दयापात्र को उत्साह का आलम्बन बताया है, तो भी भाव के अनुभूति काल में इन व्यक्तियों की ओर वैसा ध्यान नहीं रहता है, जैसा अन्य भावों के प्रतीतिकाल में उनके आलम्बनभूत व्यक्तियों की ओर रहता है। उत्साह सभी रसों में संचार करता है। रति में भी उत्साह हो सकता है और भय में भी।

वीर रस का स्थायी भाव – Veer Ras Ka Sthayi Bhav

अभिनवगुप्त ने तो उत्साह को शान्त रस का ही स्थायी भाव माना है। इन कारणों से कुछ लोग उत्साह को वीर रस का स्थायी भाव नहीं मानते हैं। रौद्र के साथ वीर को समादृत करने के प्रयत्न में वे ‘अमर्ष’ को वीर का स्थायी भाव मान लेते हैं। निन्दा, आक्षेप, अपमान इत्यादि के कारण उत्पन्न चित्त का अभिनिवेश, अर्थात् स्वाभिमान का उदबोध अमर्ष है। लेकिन वीर रस के कतिपय स्वरूपों में अमर्ष का लवलेश भी दृष्टिगत नहीं होता।

उदाहरणतय कर्मवीर, पाण्डित्यवीर, सत्यवीर इत्यादि में अमर्ष खोजने पर भी नहीं मिलता। अतएव अमर्ष वीर रस का स्थायी भाव नहीं माना जा सकता। इधर कुछ लोगों ने ‘साहस’ को वीर का स्थायी भाव उत्पन्न करने का उद्योग किया है।

वास्तव में उत्साह में साहस गृहीत हो सकता है, क्योंकि साहस में एक निर्भीक वीरता पायी जाती है, जो उत्साह का भी महत्त्वपूर्ण अंग है। लेकिन उत्साह को साहस से पृथक् करने वाला तत्त्व उमंग या उल्लास है, जो साहस में सदैव वर्तमान नहीं रह सकता है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए रामचन्द्र शुक्ल ने कहा है कि ‘आनन्दपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कण्ठा में ही उत्साह का दर्शन हो सकता है, केवल कष्ट सहने के निश्चेष्ट साहस में नहीं’।

वीर रस की निष्पत्ति के लिए वस्तुत: आचार्यों ने आश्रय में प्रहर्ष अथवा उत्फुल्लता की उपस्थिति आवश्यक मानी है। अतएव उत्साह को ही इसका स्थायी मानना युक्तिसंगत सिद्ध होता है। यह ठीक है कि उत्साह मूल भावों में गृहीत नहीं किया जा सकता, लेकिन रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में – ‘आश्रय या पात्र में उसकी व्यंजना द्वारा श्रोता या दर्शक को ऐसा विविक्त रसानुभव होता है, जो और रसों के समकक्ष है।’ अतएव रस-प्रयोजनकर्ता के विचार से उत्साह उपेक्षणीय नहीं हो सकता।

वीर रस के भेद – Veer ras ke bhed

यह उत्साह वास्तव में विभिन्न वस्तुओं के प्रति, जीवन के विभिन्न गुणों अथवा व्यवसाय के प्रति विकसित हो सकता है और इस दृष्टि से वीर रस के कई भेद हो सकते हैं।

आद्याचार्य भरतमुनि ने वीर रस के तीन प्रकार बताये हैं – 1- दानवीर, 2- धर्मवीर, 3- युद्धवीर। भोजराज ने ‘सरस्वतीकण्ठाभरण’ में धर्मवीर को न मानकर उसके बदले दयावीर का निरूपण किया है। भानुदत्त ने भी ‘धर्मवीर’ को न मानकर युद्धवीर, दानवीर और दयावीर – ये ही तीन भेद बताये हैं। विश्वनाथ ने ‘साहित्यदर्पण’ में धर्मवीर को भी मिलाकर वीर रसों को चतुर्विध निरूपित किया है –

‘स च दानधर्मयुद्धैर्दयया च समन्वितश्रतुर्धा स्यात्।’

पण्डितराज ने ‘रसगंगाधर’ में इन चार भेदों को माना है, किन्तु पाण्डित्यवीर, सत्यवीर, बलवीर, क्षमावीर इत्यादि भेदों की सम्भाव्यता का भी निर्देश किया गया है। हिन्दी के आचार्यों में देव ने युद्धवीर, दयावीर तथा दानवीर – ये तीन ही भेद स्वीकृत किये हैं। अन्य आचार्यों ने प्राय: ‘साहित्यदर्पण’ के चार प्रकारों को स्वीकृत किया है। ‘हरिऔध’ ने ‘रसकलश’ में कर्मवीर नामक पाँचवाँ भेद भी उपपादित किया है।

इस प्रकार यदि उत्साह अथवा वीरत्व के व्यापकत्व का विचार किया जाए, तो वीर रस श्रृंगार के समकक्ष ठहरता है। आस्वादनीयता को दृष्टि में रखते हुए ‘साहित्यदर्पण’ के चार प्रकार ही सर्वमान्य हैं। यद्यपि कतिपय विद्वान ‘युद्धवीर रस’ में ही सच्चे उत्साह अथवा शौर्य का प्रस्फुटन सम्भव मानते हैं तथा धर्मवीर, दानवीर इत्यादि को शान्त, भक्ति प्रभृति रसों में अन्तर्भूत करते हैं।

वीर रस के उपादानों को समन्वित रूप से विश्वनाथ ने निर्दिष्ट किया है – ‘विजित किए जाने योग्य इत्यादि व्यक्ति आलम्बन विभाव तथा उनकी चेष्टाएँ इत्यादि उद्दीपन विभाव हैं। युद्ध इत्यादि के सहायक आदि का अन्वेषणादि इसके अनुभाव हैं। धृति, मति, गर्व, स्मृति, तर्क, रोमांचादि इसके संचारी भाव हैं।’

हिन्दी के आचार्य कुलपति ने ‘रसरहस्य’ नामक ग्रन्थ में वीर रस को जो वर्णन किया है, वह सरल एवं सुबोध है:-

‘मिलि विभाव अनुभाव अरु संचारिन की भीर।

व्यंग्य कियो उत्साह जहँ सोई रस है वीर।

युद्ध दान अरु दया पुनि, धर्म सु चारि प्रकार।

अरि बल समर विभाव यह, युद्धवीर बिस्तार।

वचन अरुणता बदन की, अरु फूलै सब अंग।

यह अनुभव बखानिये, सब बीरन के संग’।

युद्धवीर रस (yudh veer ras):-

युद्धवीर का आलम्बन शत्रु, उद्दीपन शत्रु के पराक्रम इत्यादि, अनुभाव गर्वसूचक उक्तियाँ, रोमांच इत्यादि तथा संचारी धृति, स्मृति, गर्व, तर्क इत्यादि होते हैं।

युद्ध वीर रस का उदाहरण (yudh-veer ras ke udaharan):-

‘निकसत म्यान तै मयूखै प्रलै भानु कैसी, फारे तमतोम से गयन्दन के जाल को।

लागति लपटि कण्ठ बैरिन के नागिन सी, रुद्रहिं रिझावै दै दै मुण्डनि के माल को।

लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहु बली, कहाँ लौं बखान करौ तेरी करबालको।

प्रतिभट कटक कटीले केते काटि काटि, कालिका-सी किलक कलेऊ देति कालको।’

यहाँ शत्रु आलम्बन, शत्रु के कार्य उद्दीपन इत्यादि व्यभिचारी भाव हैं। इनसे परिपोष प्राप्त कर उत्साह स्थायी आस्वादित होता है, जिससे युद्धवीर रस की निष्पत्ति हुई है। युद्धवीर वहीं होता है, जहाँ पसीना, मुख या नेत्र की रक्तिमा इत्यादि अनुभाव न हों, क्योंकि ये क्रोध के अनुभाव हैं और इनकी उपस्थिति में रौद्र रस होगा, वीर नहीं।

दानवीर रस (dan veer ras):-

दानवीर के आलम्बन तीर्थ, याचक, पर्व, दानपात्र इत्यादि तथा उद्दीपन अन्य दाताओं के दान, दानपात्र द्वारा की गई प्रशंसा इत्यादि होते हैं। याचक का आदर-सत्कार, अपनी दातव्य-शक्ति की प्रशंसा इत्यादि अनुभाव और हर्ष, गर्व, मति इत्यादि संचारी हैं।

दान वीर रस का उदाहरण (dan veer ras ke udaharan):-

‘जो सम्पत्ति सिव रावनहिं दीन दिये दस माथ।

सो सम्पदा विभीषनहिं सकुचि दीन्ह रघुनाथ।’

यहाँ विभीषण, आलम्बन शिव के दान का स्मरण उद्दीपन, राम का दान देना तथा उसमें अपने गौरव के अनुकूल तुच्छता का अनुभव करना और इसलिए संकोच होना अनुभाव है। धृति, स्मृति, गर्व औत्सुक्य इत्यादि व्यभिचारी हैं। इनसे पुष्ट होकर उत्साह स्थायी दानवीर रस में परिणत हो गया है।

दयावीर रस (daya veer ras):-

दयावीर के आलम्बन दया के पात्र, उद्दीपन उनकी दीन, दयनीय दशा, अनुभाव दयापात्र से सान्त्वना के वाक्य कहना और व्यभिचारी धृति, हर्ष, मति इत्यादि होते हैं।

दया वीर रस का उदाहरण (daya veer ras ke udaharan):-

‘पापी अजामिल पार कियो जेहि नाम लियो सुत ही को नरायन।

त्यों पद्माकर लात लगे पर विप्रहु के पग चौगुने चायन।

को अस दीनदयाल भयो। दसरत्थ के लाल से सूधे सुभायन।

दौरे गयन्द उबारिबे को प्रभु बाहन छाड़ि उपाहने पायन।’

यहाँ गयन्द आलम्बन, गज की दशा उद्दीपन, गज के उद्धार के लिए दौड़ पड़ना अनुभाव तथा धृति, आवेग, हर्ष इत्यादि व्यभिचारी भाव हैं, इनसे पुष्ट होकर उत्साह स्थायी दयावीर रस में परिणत हो गया है।

धर्मवीर रस (dharm veer ras):-

धर्मवीर में वेद शास्त्र के वचनों एवं सिद्धान्तों पर श्रद्धा तथा विश्वास आलम्बन, उनके उपदेशों और शिक्षाओं का श्रवण-मनन इत्यादि उद्दीपन, तदनुकूल आचरण अनुभाव तथा धृति, क्षमा आदि धर्म के दस लक्षण संचारी भाव होते हैं। धर्मधारण एवं धर्माचरण के उत्साह की पुष्टि इस रस में होती है।

धर्म वीर रस का उदाहरण (dharm veer ras ke udaharan):-

‘रहते हुए तुम-सा सहायक प्रण हुआ पूरा नहीं।

इससे मुझे है जान पड़ता भाग्यबल ही सब कहीं।

जलकर अनल में दूसरा प्रण पालता हूँ मैं अभी।

अच्युत युधिष्ठिर आदि का अब भार है तुम पर सभी।’

यहाँ अर्जुन का शास्त्रोक्त भाग्यफल इत्यादि पर विश्वास आलम्बन, प्रण का पूर्ण न होना उद्दीपन, अर्जुन का प्रण-पालनार्थ उद्यत होना अनुभाव और धृति, मति इत्यादि संचारी हैं। इनसे पुष्ट होकर धर्माचरण उत्साह धर्मवीर रस में परिपक्व हो गया है।

युद्धवीर, श्रृंगार रस के साथ:

युद्धवीर का श्रृंगार रस के साथ संयोग कवियों को विशेष प्रिय रहा है। केशवदास के उद्धृत कवित्त में इसी का चित्र है –

‘गति गजराज साजि देह की दिपति बाजि,

हाव रथ भाव पति राजि चल चाल सों।

लाज साज कुलकानि शोच पोच भव मानि,

भौंहें धनु तानि बान लोचन बिसाल सों।

केसोदास मन्द हास असि कुच भट मिरें,

भेंट भये प्रतिभट भाले नख जाल सों।

प्रेम को कवच कसि साहस सहायक है,

जीति रति रण आजु मदनगुपाल सो’। – रसिकप्रिया

‘साहित्यदर्पण’ में वीर को श्रृंगार रस का विरोधी माना गया है, किन्तु ‘रसगंगाधर’ में इसे श्रृंगार का अविरोधी कहा गया है। विश्वनाथ में भयानक और शान्त के साथ वीर का विरोध ठहराया है, किन्तु पण्डितराज ने केवल भयानक के साथ। वे वीर के साथ रौद्र रस का अविरोध मानते हैं। वस्तुत: वीर एवं शान्त रस में विरोध तथा वीर एवं रौद्र में मैत्रीभाव मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है।

वीर रस के काव्य (veer ras ke kavya):-

हिन्दी साहित्य में रासो ग्रन्थों का वीरकाव्य की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्व स्वीकार किया गया है। इनमें से कुछ मुक्तकीय वीरगति के रूप में उपलब्ध हैं और कुछ प्रबन्धकाव्य के रूप में। ‘वीसलदेवरासो’ तथा ‘आल्हा खण्ड’ प्रथम कोटि की और ‘खुमानरासो’ तथा ‘पृथ्वीराजरासो’ द्वितीय श्रेणी की रचनाएँ हैं। इनमें ‘आल्हा खण्ड’ तो प्रारम्भ से ही जनप्रिय काव्य रहा है तथा उत्तर भारत की ग्रामीण जनता में इसके श्रवण के लिए पर्याप्त अनुराग है।

भक्तिकाल एवं रीतिकाल में परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण वीर रस की धारा सूखती-सी प्रतीत होती है। तथापि, केशव का ‘वीरसिंहदेव चरित’, मान का ‘राजविलास’, भूषण का ‘शिवराजभूषण’, लाल का ‘छत्रप्रकाश’ इत्यादि ग्रन्थों में वीर रस का प्रवाह प्रवहमान है। ‘रामचरितमानस’ यों तो शान्त रस-प्रधान रचना है तो भी राम – रावण युद्ध के प्रसंग में प्रचुर वीर रस की निष्पत्ति हुई है।

भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के अनन्तर जो राष्ट्रीयता की लहर जनसमुदाय में दौड़ गई, उसके फलस्वरूप एक बार पुन: हिन्दी काव्य में वीर रस की धारा नवजीवन सहित बही है। मैथिलीशरण गुप्त, गयाप्रसाद शुक्ल ‘सनेही’, माखनलाल चतुर्वेदी, ‘निराला’, ‘नवीन’, ‘सुभद्रा कुमारी चौहान’, अनूप शर्मा, ‘दिनकर’, श्यामनारायण पाण्डेय इत्यादि ने अपनी रचनाओं में वीर रस का अजस्र प्रवाह प्रवाहित किया है, जिसमें नव-जाग्रत राष्ट्र की सकल आकांक्षाएँ मूर्तिमती एवं मुखर हो उठी हैं।

वीर रस के उदाहरण – Veer Ras Ke Udaharan

1.

मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे,

यमराज से भी युद्ध में, प्रस्तुत सदा मानो मुझे ।

है और कि तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं,

मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं ।।

स्पष्टीकरण : अभिमन्यु का ये कथन अपने साथी के प्रति है। इसमें कौरव- आलंबन, अभिमन्यु-आश्रय, चक्रव्यूह की रचना-उद्दीपन तथा अभिमन्यु के वाक्य- अनुभाव है। गर्व, औत्सुक्य, हर्ष आदि संचारी भाव हैं। इन सभी के संयोग से वीर रस के निष्पत्ति हुई है।

2.

साजि चतुरंग सैन अंग में उमंग धारि,

सरजा सिवाजी जंग जीतन चलत हैं।

भूषन भनत नाद बिहद नगारन के,

नदी नाद मद गैबरन के रलत हैं।।

स्पष्टीकरण : प्रस्तुत पद में शिवाजी कि चतुरंगिणी सेना के प्रयाण का चित्रण है। इसमें शिवाजी के ह्रदय का उत्साह स्थाई भाव है। युद्ध को जीतने कि इच्छा आलंबन है। नगाड़ों का बजना उद्दीपन है। हाथियों के मद का बहना अनुभाव है तथा उग्रता संचारी भाव है। इनमें सबसे पुष्ट उत्साह नामक स्थाई भाव वीर रस की दशा को प्राप्त हुआ है।

|

| Veer Ras |

वीर रस की कविताएँ (poem on veer ras in hindi by famous poets):

वीर रस के दोहे – veer ras ke dohe

रस के भेद विस्तार से

- श्रृंगार रस – Shringar Ras,

- हास्य रस – Hasya Ras,

- रौद्र रस – Raudra Ras,

- करुण रस – Karun Ras,

- वीर रस – Veer Ras,

- अद्भुत रस – Adbhut Ras,

- वीभत्स रस – Veebhats Ras,

- भयानक रस – Bhayanak Ras,

- शांत रस – Shant Ras,

- वात्सल्य रस – Vatsalya Ras,

- भक्ति रस – Bhakti Ras